这两年,年轻人秃头/脱发问题就成了社交媒体上能够稳定获取流量的话题。

对于年轻人来说,常喜欢把脱发/秃头一词挂在嘴边是因为它们能够形象生动地调侃他们日常生活的那些焦虑——工作压力大、熬夜加班多、日常缺乏锻炼。不过,年轻人对这个问题的热衷并不仅仅只停留在吐槽和抱怨里。现在,抗脱抗秃也确实成为了一门正在不断增长的生意。

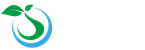

由于公司业绩快速增长而带来的压力,植发机构碧莲盛CEO黄旻遭遇了严重的脱发问题。一个多月前,他给头顶做了植发手术,面积大小和手掌心差不多。

据黄旻说,刚刚过去的2018年是碧莲盛“开店最快的年份”,一口气在全国开出了5家新店。要知道,这个2005年就创立的植发机构,前十年都是以“每年至多开出两家新店”的速度在扩张。不过从2015年开始,它的业绩开始保持每年50%的高速增长,并在2018年初获得了由华盖资本领投的5亿元战略融资,这也是它获得的第一笔融资。

根据碧莲盛统计,在目前的植发群体中,20至30岁的年轻人占据了48%,植发的平均年龄还在逐年呈现下降趋势,从植发目的上看,过去出入植发机构的多数是由于受到烧伤、烫伤等外部伤害、以疤痕修复为主要目的患者,而当下,毛发移植、头发加密、发际线调整等修复脱发和秃头的项目才是年轻人前去消费的主流。

除此之外,防脱发产品也一跃成为电商平台中的“香饽饽”。根据天猫发布的数据显示,防脱发产品在2018年的销售额增长了100%。其中,去年刚上市的Hairmax激光生发梳在双11就挤进了生活电器类热销top 20的队列;而每瓶价格高达888元的法国LEONOR GREYL防脱蜂蜜洗发水预售不到3天就被消费者抢光。根据天猫的统计,在其平台上购买植发、护发产品的消费者中,90后人群已经占据36.1%,80后占比达到38.5%。

“过去年轻人也会遭遇脱发和秃头的问题,但他们认为这是一件很隐私的事,只是在网站上搜索如何治疗,且使用偏方治疗居多”,内容聚合平台好头发网创始人徐峰观察道,“但现在用户已经明显从观望状态转变为实际行动,开始接受植发和一些新产品,愿意做出更多新尝试,更关注治疗后的美观度及实际效果等。”

△摄影:Kwangmooza,图片来源:Veer

显然,在对待发量的问题上,现在的年轻人和前几代人相比有了截然不同的消费观念。与此相关的产业链也因此成为最大受益者,植发机构和防脱产品愈发受到年轻人追捧,抗脱抗秃产业正在经历与面部医美相似的发展轨迹。在黄旻的判断里,目前植发市场的成熟度大约和7、8年前面部医美的快速成长期相当。

但为什么秃头和脱发明明在中年人中更常见,而年轻人却突然集体性有了抗脱抗秃的意识,并成为他们日常生活方式中的一种消费新潮流?

互联网营造出的恐惧感

雍禾植发CEO张玉在复盘植发市场何时进入加速期时,直观反应是“与网上媒体的曝光有关”,他记得,“先是网络中炒作明星杨幂的发际线问题,而且那一次炒作的时间很长,之后网上和电视又持续报道脱发,热度就起来了。”

25岁李海洋抗脱的经历也恰好始于这段时间。她记得,从2016年开始,就会陆续读到与程序员秃头话题相关的文章,但她先前从来没有担心过自己真的会出现秃头,毕竟“从小头发去理发店,对理发师提出的需求都是把头发再打薄一点”。

真正触发李海洋对秃头产生恐惧感的是“浪潮工作室”发表于2017年9月的那篇《第一批90后已经秃了》。那阵子网上出现了一批调侃90后的文章,话题包括90后已经油腻、出家、养身等,秃头只是其中一个话题。

但她在阅读完文章开头对一位脱发中年男性的描写后,立刻冲进洗手间,对着镜子将自己刘海掀起来,检查发际线是否开始变高,有无脱发的征兆。“当时就觉得发际线那里好多碎发,怀疑自己开始秃了。”她说。

30岁的张婷担心秃头的缘由也是来自于互联网的影响。即便在此之前每次清理下水道时,掏出一团掉发已是常态,但她也一直没有将这件事放在心上,“因为总觉得掉发很正常”,直到2017年底,她发现网上有大量的文章在传播当下年轻人秃头的严重性,“尤其是看到1997年出身的明星窦靖童都被传遭遇脱发问题,自己的情绪突然被调动起来,开始紧张了,而且对号入座,我又常常熬夜,那段时间,好像身边的人都开始谈论起秃头的问题。”她说。

如果在微信公众号的搜索栏中输入关键词“90后秃头”,可以看到许多点击量在10W 、与90后秃头相关的文章,诸如《90后“秃头”焦虑症:”王冠”还没来,头发先没了》《第一批秃头的90后,终于开始长头发了》等,而由此延伸出的传授防秃技巧的文章也都收获了不少读者。

虽然无法考证谁是年轻人秃头话题的最初带动者,但感知灵敏的创作者在嗅到热点气息后自然不会错过赚取关注和点击量的机会。这些文章的写作路数相似,大多会将当下90后熬夜、工作压力大的真实生活方式作为背景,再配以数据和消费者采访佐证脱发现象的现状普遍和严峻,最后可能引出治疗脱发产品的广告,也可能呼吁读者珍惜身体健康。

该现象在法国社会心理学家股斯塔夫·勒庞的《乌合之众》一书中能找到一些解释,他强调了群体无意识这个观点,因此,群体中的个体只要有一个发出了某种暗示,那么这种暗示就具有强大传染性,且很快会成为群体的共识,并影响着群体的行为。

但在信息爆炸时代,用户又会很快经历一个对庞杂信息大浪淘沙的过程,新概念激发出的集体恐慌感逐渐消失,一段时间后,他们看待热点的态度会趋于冷静和理性。

当海洋发现自己出现秃头倾向后,打算使用药物治疗及时止损。当时恰逢双11,在刷微博时,一则关于“霸王育发液”的热搜吸引了她的注意,“大家都说好用,就想买来试一试,但第一次购买时发现育发液竟然脱销了,还有各种微博大V都在转发抽奖赠送育发液的消息,这种网上的气氛让我更加恐惧秃头”。

然而在买到这款育发液并坚持使用了一个月后,她失落地发现“一点效果也没有,但头发也没有比上次更少”,她这才开始对自己是否真的脱发产生了质疑,“边照镜子边反问自己到底有没有脱发,是不是心理的恐慌感作祟”。

为了消除这股恐惧感,李海洋开始刻意降低阅读与脱发相关的文章,甚至减少浏览微博的次数,“感觉都是自媒体号为了流量故意制造恐慌的,很多人并不秃头,但大家都在说你秃了,就真的信了,”她总结说。

品牌借势不遗余力地推广技术和产品

当消费者开始被信息影响,主动搜索一些关于抗脱抗秃的产品和方式时,一些早已洞察到市场趋势的洗护品牌已及时针对脱发研发出了新品,并花力气铺设全渠道向消费者“强势安利”。除了大众所熟知的在微博、小红书等线上平台推广外,在线下利用熟人社交关系而产生的口碑效应也不容小觑。

比如张婷就是在与理发师Tony交流脱发问题时,被Tony推荐了卡诗在2016年推出的新品“健发防脱精华液”。在Tony工作的理发店中,有一面接近一平方米的墙面摆满了卡诗专门针对头部护理推出的精华,而防脱精华就是Tony会向顾客主推产品之一。在Tony向客户推荐时,他会强调这是卡诗推出的一系列专门针对头部护理的新品,主要由于现代人生活不规律、发质易受损而研发,因此,护理头发也需要像护肤一样精细,通过精华来滋养。

而对于植发机构这类开设了十几年、却一直未进入消费者视野的品牌来说,它们可能还属于营销界的新手,推广则需要制定一套从0起步的方法论。

对于植发机构来说,消费者最常见的投放方式便是出现在公共场合随处可见的广告牌。特别是在公交站、电梯间甚至地铁里悬挂着的扶手上,过去宣传整容的广告位已经悄悄被植发广告占据。

在徐峰看来,“这种简单粗暴的投放其实是机构教育消费者最直接和有效的方式,因为行业还停留在让消费者知道植发是怎么一回事的阶段,品牌也不得不这样做。”

对于迫切存在需求的消费者来说,类似的营销的确能在一定程度上起到推动作用。

1990年出身的刘际民一年前刚给自己植了发。从大三开始,他就受到脱发的困扰,尤其是在熬夜打游戏和准备考试过后,脱发的速度明显加快。读大学时,他就在网上搜索过一些关于治疗脱发的方法,尝试过的有涂抹各种类型的生发素或者服用一些调理的药物,“但只能看到一些细小的头发长出来,停药后又消失了”。在他印象中,脱发话题“在2017年之前的网上信息很乱,什么都有,但在2017年之后,搜索同样的内容时,首屏会跳出很多植发机构的广告,那时候才开始正式了解关于植发的知识”。

当消费者对陌生行业的认知被逐渐打开后,如何将他们的点击量转化为到店率和实际的营收也很关键。

为了体现差异化,每家医院在推广时都会凸显自己最有竞争力的一面。例如,黄旻称碧莲盛属于“技术流”派别,在向客户介绍时,会强调碧莲盛技术的专业性以及帮助很多国内外的名人和明星都做过植发手术,“这样也从侧面证明了机构实力,因为这类高端发友都具备一定的知名度和影响力如果技术和效果不好,可能会产生很大的负面效应,因此同行一般不敢碰,但我们做的特别多。”他说。

也有些植发机构开始借用医美行业中所盛行的包装“线雕隆鼻”、“经典假体隆鼻”等噱头和概念的玩法,在植发行业中打出“美学植发”、“微侵入毛发移植”的手术方法,试图操纵这个市场的流行趋势,勾起用户的好奇心。徐峰对此直言不讳,全球公认的植发技术只有BHT和FUE两种,“其他的都是吸引消费者的套路罢了”。

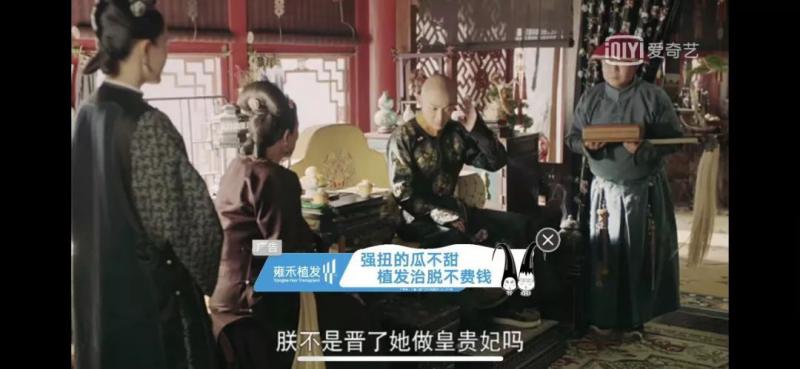

2918年,在经历一年多的原始投放后,植发行业开始学习如何像在之前影视中出现的其他品牌,将植发广告与剧情贴合,打算用潜移默化的方式对消费者产生影响。

2018年,雍禾植发花费了几百万的“大手笔”植入到热播的古装电视剧《延禧攻略》中。当剧情中出现黑化的娴妃和高贵妃对峙时,屏幕下方就即时出现“冤冤相报何时了,种植头发要趁早”的蓝色字体广告语。

△ 雍禾植发在电视剧《延禧攻略》中的植入

选择植入《延禧攻略》的另一个原因在于雍禾植发想要抓住更多的女性消费者。在根据雍禾植发的统计,2018年女性植发的占比从10%上涨到25%,而电视剧的用户更多是女性受众。根据张玉透露,目前雍禾植发正在摸索如何与剧情无缝衔接,如角色有植发的需求,就选择到雍禾植发。他们将这种效果称为与紧张剧情形成反差的一种调剂。

在颜值即正义的时代,

这群年轻人恰好更有钱了

根据徐峰的调研,27岁左右的年轻人为植发医院贡献了最多的营收份额。“在消费升级环境下,年轻人更加关注自己的颜值,也多少会需要面对求职及婚恋的问题,并且只有到了这个年纪,他们才会拥有能够负担植发费用的经济能力。”他说。

直到受到面试官的质疑,刘际民才真正认识到脱发对相貌所带来的影响。在大学快毕业开始找工作时,他的头顶已经相当稀疏,面试官对着他的照片和本人说,“你才23岁,怎么看起来和临近30岁差不多?”这番话让他对自己求职的自信心产生了强烈动摇。

之后春节回乡探亲的经历又给他带去一次冲击。“当时邻居长辈都觉得我的头发怎么变成这样了,一定要想办法治一下,也给我推荐了一些老中医,我开始觉得脱发已经产生很恶劣的影响了。”刘际民说。

在大学期间,刘际民不是没有想过植发,“但打听下来费用都要3、4万,当时也没有钱”,工作3年后,“手里已经有了一些存款,才觉得植发的时机到了”。

咨询了4家医院后,他不仅明确了自己的脱发现象主要来自于父亲的基因遗传,并且经过医学评定已经达到5级脱发,涂抹或者服用药物都是治标不治本的办法,只有植发可以“一步到位”。最终,他一共种植了3500个毛囊,每个毛囊的均价为10元,手术操作近6小时,加上术后护理共花去了近4万元。

△摄影:mraoraor,图片来源:Veer

如果说,刘际民属于真实存在脱发困扰而去植发的年轻人代表,那今年刚满21岁、还在读大三的王雨,她的植发故事可能象征着抗脱抗秃市场将会持续壮大的未来趋势。

王雨没有秃头,甚至连脱发的迹象也没有,但她却花费2万做了“发际线前移”的植发项目。这波伴随着社交媒体发展成长起来的年轻深受网红文化的影响,明白如果天生不够美丽,选择整形手术这条路可以帮助她们改变先天缺陷。

读初三时,王雨就意识到自己“额头大”的问题,并将其断定为属于自己的“颜值缺陷”,且几次使用药物“治疗”效果都不明显。直到高三,她从朋友那里初次得知到通过植发可以改变自己的发际线,就果断将植发列入了未来“有了钱要实现的目标list”之中。

大学时,王雨找了份兼职,她没有透露具体的岗位,只模糊地表示“该工作会受到相貌的影响,且每个月平均能挣1万元左右,完全能够支付植发甚至更多医美项目的费用”,她的观点是,“只有外貌自信了,才能赚更多的钱。

在植发前,王雨做了充足的功课。例如,她通过搜索知乎和小红书反复对比案例,挑选出自己最喜欢的发际线形状和弧度,再特意从江西坐车到重庆,选择自己所慕名的医生操刀,以确保植发的成功率。

在王雨之后的“相貌改变”计划里,她还打算割双眼皮和隆鼻,之所以将植发放在第一位,她也给出了充足的理由,“因为在我的面部比例中,发际线是最突出的硬伤,整形就得先从大的缺陷改起,而不是执着于小的缺陷。

当下,想要推动一个消费潮流兴起周期已经被大大缩短,获取消费者也不是难事,但如何在被下一个热点覆盖前,取得他们的忠诚度却至关重要。毕竟,张婷已经决定不再复购防脱发精华了——在意识到自己的恐慌心理并且产品使用无效之后。

(应采访对象要求,文中李海洋、张婷、王雨、Tony为化名)